Access: |

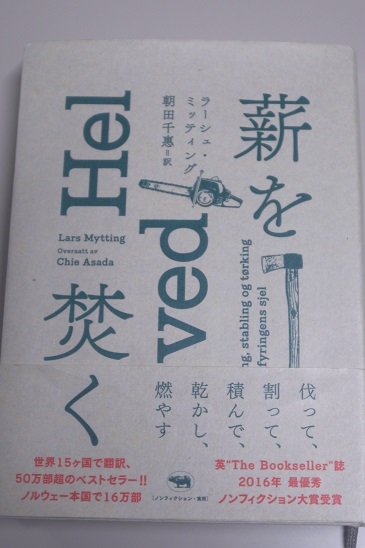

アラカルト火と人類の文化この週末は共通テストが実施されます。晴れているので、とりあえず雪の心配はなくて良かったです。私は担当ではないですが、インフルが流行っているので、念のため近辺で待機しています。◆写真の本は、昨年からチビチビと読んできたラーシュ・ミッティング著『薪を焚く』(2019、晶文社)です。300頁を超える内容で、かなりしっかり読んだので読了するのに長い時間がかかりましたが、とてもいい本でした。柳田国男の民俗誌のように、ノルウェーの極寒における薪ストーブ文化(民俗知)についてそれこそ詳細すぎるほどに記録されています。人類は電気を発明しましたが、マイナス25度からマイナス40度ほどの世界では機器に異常があると数時間で生死に関わります。ですので、生活の変化はありつつも未だに薪ストーブの需要は高く、薪が用意されていることが「安心」に繋がるのです。加えて、太古からの火と人類との関係史についても考えさせられます。日本では囲炉裏や竈の文化がありましたが、考えてみると我々は火を扱うことをすっかり忘れてしまっています。また、都市部では薪割り排煙の関係などがあり身近な資源としての薪の利用がされなくなり、それに伴って山も荒れていきました。森に住むようになって荒れた山を毎日見ているので、今後リフォームを機に山所有者と連携した森資源利用の再構築(電気ガスに依存しすぎない生活)を考えたいと真剣に考えています。

│-│-│2025/01/18(土) 10:23│

|