Access: |

アラカルト自然と調和する環境創造この週末に御殿場の実家に行きましたが、雨ばかりか台風のような嵐で大変でした。雨なので母と沼津の水族館にでも行こうと思いましたが、途中で尋常でない雨の量になったので、途中で引き返すことに。ただ、裾野にできつつあるスマートシティが見えてきたので、ちょっと車内から見学。一部はもう完成していました。どんな町になるのでしょうか。田舎に都市が突如として誕生する感じです。個人的には人工物で固めるのではなく、自然と調和したような環境創造を目指したいと考えています。

│-│-│2025/08/11(月) 11:26│

アラカルト人生なんとかなる雨が降って暑さが少し和らぎました。酷暑が続いていたので、数度違うだけでも身体が楽です。明日から大学はお盆休みとなります。◆今月の日本経済新聞「私の履歴書」の連載は、美術家の森村泰昌さんです。経済の新聞なのにこうした方も取り上げられているのが面白い。まだ始まったばかりですが、画家でも芸術家でもなく、自ら「美術家」という肩書きを選んでいく過程が興味深いです(詳細は新聞をご覧下さい)。人とは違う道を生きるという点で自分自身とも重なります。私はかつて「美学・美術史学」という専攻に入り、「何で喰っていくのか?」とさんざん言われたものです。また大学の先生方も「将来は保障しない」という感じでした。まさか、その後「経営学」の所属になり文化芸術による教育振興や地域振興に携わるとは夢にも思いませんでしたが、必死に生きていれば人生なんとかなるものです。◆週末帰省するのでブログは休みいたします。

│-│-│2025/08/08(金) 08:48│

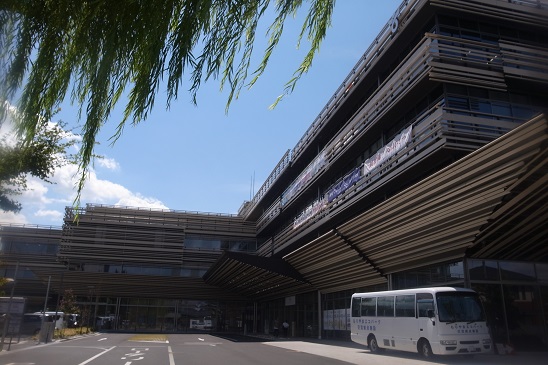

アラカルトあっという間の15年原爆投下から80年。とくに、昨日の式典で「平和への誓い」を読み上げた佐々木駿くん(12歳)の活動が印象的でした。彼は小学校2年生の頃から英語でガイド活動を続けているそうで、大人顔負けです。戦争のない社会を構築することは難しいですが諦めてはいけません。◆昨日は守山市役所でルシオールフェスタの会議でした。役所は駐車場が綺麗に整備され、全面的に完成していていました。まるで美術館のようです。これまで、滋賀次世代文化芸術センターさんとともに事業サポートをしてきましたが、支援もこの日で最後となります。あっという間の15年でした。プロジェクト当初に陣頭指揮をとっていた宮本和宏元市長は今回の参議院選挙で当選され、国政を担うことになりました。時代はかわります。今後もいい形で発展していくことを心よりお祈りいたします。◆お昼は役所近くの琵琶湖キッチンさんへ。ここのカレーが美味しいんですが、もうあまり来られなくなると思うと寂しいです。

│-│-│2025/08/07(木) 08:48│

アラカルト久しぶりのご褒美各所で日本最高気温を更新した昨日、全国高校野球は初の夕方開幕となりました。宣誓した球児の「自然環境や社会の状況が変化していく中で、高校野球のあり方も問われています。しかし、その魅力は変わりません」というメッセージが印象に残りました。◆ようやく授業が終わったのでゆっくりしたいのですが、まだまだやることや打ち合わせなどがあり遊びに行けません…。なので、とりあえず学内の自販機でアイスクリームを頂きました。血圧の関係もあり、このところセーブしているので久しぶりのご褒美。でも、暑すぎてこの後すぐに溶け出し、手がベトベトに。まぁ、それも良し。

│-│-│2025/08/06(水) 08:26│

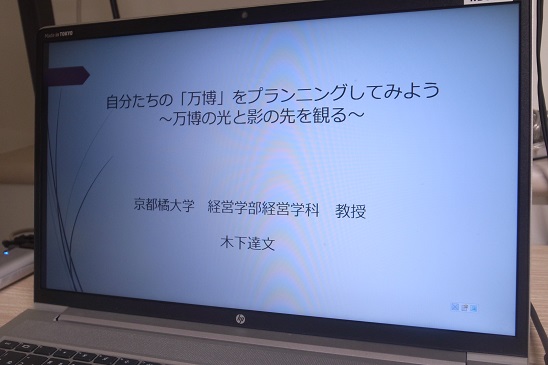

アラカルト世代間交流型オープンキャンパスの試み連日の猛暑でとくに夜は弱でクーラーを使用しています。風邪ひかないように気をつけたいです。といっても前の咳がまだ抜けませんが…。◆さて、おかげさまで怒濤の集中講義とオープンキャンパスが無事終了しました。まだお盆休み前までに課題の整理やら成績をつけたりとやることは満載ですが、今日は精神的に別世界です。学科長をしていた関係でオープンキャンパスは数年ぶりで、最近は「講義」ではなく「体験学習」をするよう指示を受けているので、すこし捻りが必要でした。今回は、今年ならではの「万博」をテーマにし、これまでの万博を振り返りつつその課題にも眼を向けて頂き、私がその課題解決に何をしてきたかをお話ししました。その後、参加者ならではの企画を考えて頂く内容としました。できるだけグループワークができるよう、説明しながら組み合わせを考えたり時間配分を調整するなどかなり難しい判断がありましたが、無事終了することができました。今回はあえて親御さんもグループに入ってもらうという「世代間交流型体験ワーク」を初めて試みましたが、みなさん拒否することもなく自然にお話しされていたので嬉しかったです。できれば私も全部のグループに入ってお話しを伺いたかったんですが、時間の関係で半分もお聞きできなかったのが心残りです。プログラム後も長く話されていたグループがあったのが印象的でした。まさに一期一会です。遠くから来られている方も結構おられたようで、本当に有り難いことです。将来、一緒に夢を語り合い少しでもそれを形にできれば嬉しく思います。◆昨日は母の誕生日でした。おめでとうございます。また時間を見つけて帰省できればと思います。

│-│-│2025/08/05(火) 09:02│

|