Access: |

アラカルト33年目の情報提供2月の2回目の一般入試日。うちの大学ではC日程と呼んでいます。有り難いことに、今回も待機組でしたので、雑用をこなしながら研究室で待機していました。京都は青天に恵まれ、とくに大きな問題はなかったようです。◆先日、昔書いた本の出版社から連絡があり、ある方が著者と連絡をとりたいということで、お手紙を頂きました。岩手の遠野在住の方でした。ようやく電話が繋がり、状況がわかってきました。当時仏像の研究をしていましたが、エリアが広く調査を断念した場所からで、作品発見の手がかりになるかも知れないというお話しでした。ずいぶん昔のことでも、本や論文の形にしておくと、誰かが見てくれている可能性はあります。こうやって、ご連絡頂けるというのは本当に嬉しいものです。この春は難しいですが、夏までにコロナが落ち着いていれば、ちょっと東北まで調査に行こうと思いました。33年目の情報提供、これも運命やね。

│-│-│2022/02/11(金) 21:23│

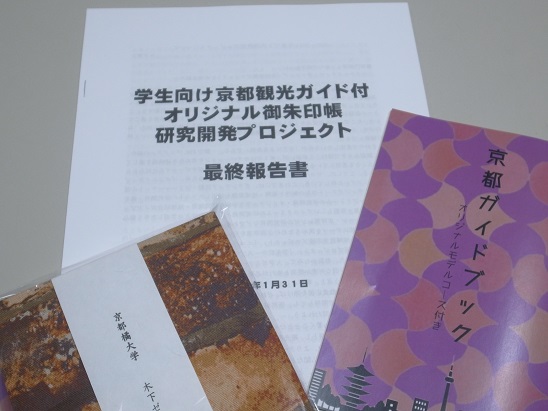

アラカルト御朱印帳完売、観光ガイドPDFを公開しました東京が雪で混乱しているようですね。明日はうちの大学も含め、全国的に様々な試験があるようで、大きな問題が起こらないことを祈ります。◆先月から生協さんで販売していたオリジナル御朱印帳ですが、ついに完売いたしました。購入頂いた方々に心より感謝申し上げます。私も数冊購入。つきましては、御朱印帳とセットで編集制作をした観光ガイドブックのPDFを公開いたしました(下記アドレス)。論文と平行して編集していたので、あまり時間がとれずデザイン統一ができていな部分が多いのですが、ご笑覧頂けたら幸いです。

/images/kyotoguide.pdf 今日はプロジェクトの報告書も完成し、これで全て終了しました。あとは卒業式を残すのみです。その前に卒業判定があるんやった。  │-│-│2022/02/10(木) 23:43│

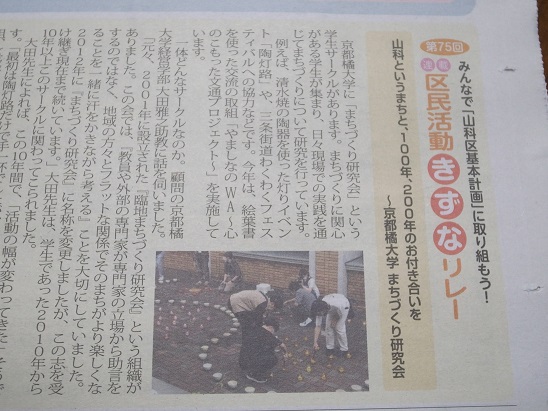

アラカルト学生学会という組織寒い日は続くし、コロナは広がるし、辛抱のしどころです。今日は会議や転学部試験・面接等であっという間に夜。大学の規模が大きくなったので、学内での転学部が増えてきました。とくに、うちの経営学部は潰しがきく関係から、他学部からの受け皿になりつつあります。今後、ますますその傾向は強まるかも。◆ところで、市民新聞山科区版が届き、パラパラッと見ていたら、最終頁に大学の「まちづくり研究会」と大田先生の記事が掲載されていました。とても有り難く思います。思えば、亡くなられた織田先生が、学部の発足した21年前に立ち上げられた組織で、現在も続いています。外からはわかりにくいのですが、学内には「学生学会」という組織があり、うちの学部の場合、大学のサークルとは別にいろんな学生学会の研究会があります。予算も別会計です。授業内ではやりきれない活動を展開することと、よりやる気のある学生を専門毎に伸ばすという意味もあり、その形式は多様です。私は21年前に「ミュージアム研究会」というのをつくり現在でも専門学芸員養成支援の活動をしています。ただ、文化政策学部から現代ビジネス学部に変わって以降、文化施設に関心をもつ学生が極端に少なくなったので、その後ミュージアム・エリアマネジメント研究会に名前を変更し、おもにゼミ活動と公共政策に関わる授業と連動して、授業の限界を超える地域振興系の活動を展開しています。ルシオールや御朱印帳のプロジェクト、あるいは安土未来づくりの活動もその一環なのです。どうしても、通常のカリキュラムだと時間に縛られてフィールドワークなどは本格的にできません。予算も限られます。また、授業のためのフィールドワークでは、十分な効果が期待できません。私が受け持つ地域活動の場合、学生の活動が地域政策にダイレクトに反映される仕組みを考えています。もちろん、この制度にも課題はあります。とくに、本来的には「学生主体」で行うことが望ましいのですが、なかなか学生だけではスムーズに動かないという現実的な問題があります。したがって、担当する先生方が実質的に動かしている部分が大きいのですが、経験的にそれは仕方のないことかと思っています。年代によって学生のモチベーションは異なりますし、本格的に行おうとすると管理だけでも大変です。最近の学生は学業もバイトも遊びも忙しく、スケジュール調整をするだけでも一苦労なんです。それに加えて主体的に何かに取り組ませ、学生を動かすというのは、実は相当テクニックが必要になってきます。先生が黒子になりつつ、学生を主体的に動かすことが大事かなと思って、フィールドは提供しますが、企画の面では口を出さず学生の思いを重視し、それをサポートする形でずっと続けています。だから、最近大学において「リーダーシップ教育が大事」「プロジェクト経験が大事」などと議論していますが、評価はどうであれうちの学部では21年前から学生学会を通じて実践をし続けているのです。思えば、このことをブログで書いたのは初めてかも知れません。

│-│-│2022/02/09(水) 21:43│

アラカルト雨の納車昨年の4月から学部が改変となり、もうすぐ1年が経とうとしています。とにかくこの1年は決めることが多く、会議と調整の連続でした。また、新任の先生が多く、なかなか共通理解を得るのに苦労したことも多かったように思います。ただ、事務局の方々が優秀で、いつも真摯にサポート下さいます。感謝しきれません。とにかく会議嫌いの私にとって、どう会議を効率的に行うかが今後の課題です。◆ところで、やっと繋ぎジムニーが納車されました☆綺麗なのに、いきなり雨に打たれてちょっとテンション下がりますが、そういう運命なのでしょう。製造が1997年ですから、四半世紀前のクルマです。なので、25年前の取扱説明書を読んだり。まだ、いくつか手持ちの付属品を付けてお化粧したいので、週末のどこかでお披露目できればと思います。もう数日お待ち下さい(って、誰も待ってないか…)

│-│-│2022/02/08(火) 22:16│

アラカルト見てるだけではつまらない先日のPCR検査の結果は「陰性」でした。3日間で連絡がなければ陰性とのことでしたので。結構長く感じる。ただの風邪。なんだかややこしいですが、仕方ないですね。◆今日は内外で会議ばかりの1日。安土城の史跡整備に関する会議にも参加。エリアが広いので、どこからどのように行うかはもちろん大事ですが、私は「何のためにやるのか」という視点で常に考えます。とくに、「価値の顕在化」などという言葉が使われたりしていますが、理解してもらうためのシステムとして、?発掘作業への市民参加、?発掘現場での展示、?発掘の意義とプロセスを説明した冊子の3点を提言しました。とくに参加は重要と考えます。見てるだけはつまらないのです。野尻湖ナウマンゾウ博物館のような市民参加型の発掘が実現したら面白いだろうなぁ。そこから、将来の安土城博士が誕生するかも。一応提案だけはし続けます。◆ようやく、飾ってあった鏡餅を下げました。もともと、この形の起源は、「白蛇(とぐろを巻いた形)=山の神=祖神=祓いと再生の象徴」なんです。つまり、神そのもの。本来切ってはいけないのですが、喉につまらせてしまうので、細かく切って鍋に入れ、美味しく頂きました☆

│-│-│2022/02/07(月) 22:10│

|