Access: |

アラカルト文化芸術振興のゆくえいよいよ来ましたジメジメシーズン。この時期は身体が重く、頭も3割ぐらい動かなくなりす。つまり、何もやる気が起きないのです。さて、今日は先日行った東京視察の報告を。東京に行ったらほぼ必ず行くのがアーツ千代田3331というところ。学校を改装しアーツセンターにしたところで、いつもいろんな刺激をいただきます。今回は千値練(これでセンチネルと読みます)の展示。最初は人の名前かと思いましたが、フィギュアを作る会社のこと。最近はメカトロウィーゴなるキャラクターが人気を博しているようです。ほとんどついていけませんが、時代が変わっているということはよく分かります。展示場の一角に「東京ビエンナーレ2020」のコーナーがありました。見る人は誰もいませんでしたが、こういう展示があるのが大事だと思います。プロセス展示が面白かったので、かなり長時間見学をしました。小池一子さんがかかわっているようです。1991年に日本で初のアートマネジメント講座が慶応大学で開かれ、私は1期生として参加したのですが、彼女はその時の講師陣の1名で、当時はオルタナティブスペースを積極的に展開していたことで知られていました。もう28年も前のことなんですねぇ。でも、精力的にご活躍のようで嬉しく思いました。ただ、「ビエンナーレ」と謳っている時点で、若い人からしたらもう「古い」のかも知れません。今後の文化芸術振興というのはどういう方向に行くのでしょうか。放っておくと経済政策に飲み込まれてしまうような気がしてなりません。

│-│-│2019/06/27(木) 23:23│

アラカルト伊勢街さんぽやっと梅雨入りしたと思ったら、6月なのにもう台風がくるようです。くれぐれも気をつけましょう。明日は外で撮影実習をする予定なんですが、どうしようかなぁ。さて、伊勢の最後です。街をうろうろしていると、いろんな場面に遭遇したりします。外宮に到着したら駐車場を会場に「外宮奉納市」というイベントが行われていました。外宮の御祭神は「豊受大神(とようけおおみかみ)」という食と産業の神様(本来は大地の神)へ様々な品が奉納されますが、この奉納市では神様に捧げられた品々に出逢うことができるという面白い内容になっていました。ただ、残念ながらその時はかなりの雨でお客さんもまばら。演奏が始まったので、せっかくなので聞いていると、この日のために奉納市の歌というのを製作し、初めて公開するという場面に遭遇しました。歌い手の方は志賀加奈子さんという人。まだ若い方でしたが、地元を応援しようという志が強く伝わってきました。これからもがんばってほしいと思います。伊勢の街には独特の蘇民将来に関わるしめ縄が家々に飾られています。京都も多いのですが、かつてかなり信仰が盛んになった様子が窺えます。蘇民というので、蘇我氏とも関わりがあるのでしょうか、なんとなく渡来系の信仰のように感じたりします。とくにわざわざ「子孫家」と書くあたりに政策的意図を感じます。ある意味マーキングシステムといえるものです。牛頭天王というのも不思議な存在ですし。伊勢辺りもかつて疫病が流行ったのでしょうか。でも、京都などとは型式がかなり違いますので、普及した時代が異なるのでしょうか。今回は月夜見宮しか行けませんでしたが、次回来るときは少し時間をとって全ての別宮をゆっくり回りたいと思います。そういえば、先週の授業で「天照大神」を知らない学生がいたなぁ。熊野研修でも歴史に関心のある学生が今年は少ないので、ちょっと悲しいモノがありました。が、地道に関心を引き出す努力をしていきたいと思っています。

│-│-│2019/06/26(水) 22:44│

アラカルト蜂 + カフェもうそろそろ6月が終わってしまうんですね。良く晴れて本格的な夏がやってくる感じがします。って、まだ梅雨が…。ところで、また伊勢の話に戻りますが、街を歩いていて驚いたお店がありました。それは、「養蜂体験カフェ」なる施設です。ちょうど猿田彦神社と伊勢神宮の中間くらいにあります。蜂蜜を主体としたお店ではありますが、そのサイドヤードに養蜂体験が出来るコーナーがあるんです。発想はあったとしても、本当にここまで実際に作ってしまうという点に感心しました。私は蜂は苦手なので入りませんでしたが、個人的なインパクトは絶大でした。いろんなカフェがあるんですね。今日のお菓子はゼミ生が実家の長野で買ってきてくれた細長いバームクーヘン。手作りの温もりが感じられる一品☆ごちそうさまでした。

│-│-│2019/06/25(火) 22:20│

アラカルト夏至と三上山と銅鐸となんか爽やかな天気。今年は梅雨を通り越して夏になりそうですねぇ。今日はビアザ淡海で滋賀次世代文化芸術センターの総会があったので、琵琶湖へ。見晴らしがよく三上山がよく見えます。この時期は夏至ですので、太古の時代は二見ヶ浦のようにこの山から昇る太陽をどこかで拝んでいたと思われます。以前は守山の伊勢遺跡という円形の不思議な遺構があるのですが、そこが太陽礼拝の拠点と思っていましたが、どうも夏至のラインとはずれるようです。今は栗東の宇和宮神社辺りが怪しいと勝手に思っています。ただ、この辺りは銅鐸文化だったので、それを否定する人々に拠点そのものが破壊されたのかも知れません。ただ、面白いことに銅鐸をよく見ると、下側は「山」で、取っ手部分は「山からまさに昇ろうとする太陽」のように見えるのです。つまり、銅鐸のモチーフは三上山(神奈備山)から昇る朝日(魂が再生する瞬間)なのではないかと個人的に考えています。もともと銅鐸は道具として外からもたらされますが、その形が尊い姿によく似ていることから巨大化し、信仰の対象になったように思えてなりません。よく流水文銅鐸(図は「琴詩書画巣・日本絵画の始まり」のHPより)というのを見ますが、あれは流水ではなく山にかかる「雲」や「霞」をイメージしていて、動物や狩りの絵は山の中の恵みやそれを採取する人間を表していると考えます。さらに、銅鐸まわりにデザインされたギザギザ文は太陽の光芒ではないでしょうか。その後、巨大銅鐸になるとその光芒が飛び出したようなものも作られます。この銅鐸のデザインがその後の巨大前方後円墳のデザインにも採用されたというのが私の考えです。縄文・弥生・古墳時代とモノは変われどもモチーフ・デザインは変わらない。このことは古代人の生死観や信仰を考えていて行き当たりました。さらに、古墳時代が終わってもこの山と太陽のモチーフは沢山作られ続けるのですが、長くなるのでそれはまたいつか書きたいと思います。今日のお菓子は同僚の先生からいただいた福井の「水月年縞」。あの世界標準と言われる水月湖の年縞をお菓子にしちゃったものです。こんなのあったんだ、スゴイ!お酒が入っていて、ちょっと大人の味がしました☆ごちそうさまでした。

│-│-│2019/06/24(月) 22:51│

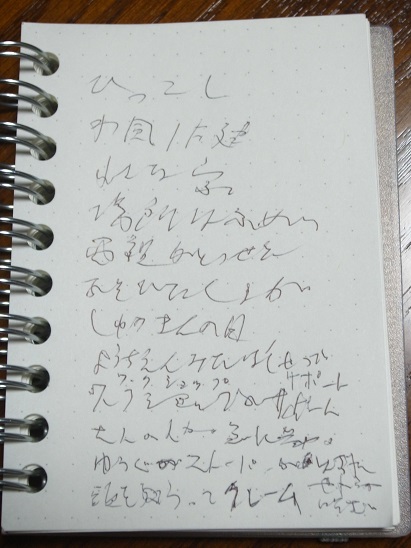

アラカルトもう一つの人生金曜日にだいぶ良くなったと思ったんですが、昨日また吐き気がしてダウン。でも、もう落ち着いたので大丈夫だと思います。昨日は仕事や遊びの予定もあったのですが、多くの方にご迷惑をかけてしまいました。申し訳ありませんでした。で、今朝は何か夢を見たようです。自分でもよく覚えていないんですが、いつも枕元にメモ帳を置いていて、暗号のような文字が書かれています(汚い字でスミマセン)。半分寝ている状態で書いたものなので、なかなか読み解くのが難しいです。が、見ているとだんだん思い出してきます。書いておかないと、そのほとんどはすぐに忘れてしまいます。今日はどうも夢の中で引っ越しをしたようです。場所はどこだかわからないですが、平屋建ての和風の小さな家のようです。もともと和風の家は好きなので願望が夢に出てきたのでしょうか。なんとなく畳みの感触は覚えています。そこに両親が突然遊びにきます。父親はちゃんと歩いています。ただ、この日は出勤日だったので、ゆっくり対応する時間もなく仕事場に向かいます。働いているのは幼稚園みたいな施設で、子ども相手にワークショップのサポートをしています。この辺りからほとんど記憶はないのですが、メモによるとこの活動中に大人の人が急に参加してきたのですが、遊具のストッパーが外れてしまい頭を打ってしまうという事故が起きたようです。これに怒ってクレームを言われますが、遊具は柔らかい素材で出来ていたようでそれほど大きな怪我ではなかったのが幸いだったようです。メモはここで終わっています。なんか中途半端な夢ですね。予知夢でないことを祈ります。ほぼ毎日こうした夢を見ていますが、記録できるタイミングは起きる直前にかなり鮮明に見ていたもののみです。寝ているときにはもう一人の自分を生きているのですね。

│-│-│2019/06/23(日) 23:30│

|