Access: |

アラカルトアンディ・ウォーホルの価値芸術の秋ということで、朝から無印良品3周年記念イベントで吹奏楽部に所属するゼミ生の演奏会を鑑賞し、その後京セラ美術館で開催中のアンディ・ウォーホル展を観に行きました。少しずつ紅葉が始まっている感じでしょうか。とくにウォーホルが好きなわけではないですが、いま鳥取の新美術館で彼の作品購入が全国的な話題になっているのと、学生がいい展示だったということで訪問。作品を詳しく見るのは初めてだったので、彼の生い立ちや考え方を良く理解することができました。本当に大衆が求めるものが好きで、自己プロデュースがうまい人という印象を持ちました。ただ、もう35年も前に亡くなっている方なので、彼の価値を知らない人も多いかも。ましてや、そういう人にとってなぜ単なる箱(ブリロの箱)に3億円もかかるのかは理解できないでしょう。さらには、なぜ鳥取でウォーホルなのか。一方で、著名なマリリン・モンローの作品は250億程するわけで、比較からすると3億は安いともいえます(新美術館建設費が約150億円)。「市民とともに」というのなら、もう少し説明をきちんとすべきだったと思いますし、理解者を増やすアウトリーチ的な展示やワークショップ行うなどした努力も欲しいところです(ある程度やってはいるとは思いますが)。さらに、別な味方をすると、この問題が起きたからこそ、鳥取の美術館が脚光を浴び、完成後に人々が訪れる契機にはなるでしょう(あまり積極的な効果ではありませんが)。私としては、作品購入も大事ではあるのですが、もっと大事な事は今日見た展示の中でウォーホルが「ファクトリー」と呼んだ空間にあると思っています。このファクトリーでウォーホルはいったん真っ白になり、そこから新たな創造行為をしていたようです。そこに多くの人も引力のように惹き付けられてきた。いま鑑賞空間はあっても、そういうハチャメチャな創造空間がない。私が鳥取美術館の計画をつくるなら、まず「シビックファクトリー」という市民協働型の創造空間を中核に据え、その象徴として「ブリロの箱」を位置づけます。それと、私自身もどこかにファクトリーを持ちたいと強く思いました。お天気も良かったので、岡崎からプラプラとお散歩をしながら九条山を超えて御陵へ。ココットさんで遅めの昼食を頂きました☆カウンターにあったケチャップ缶がウォーホルの作品に見えてしまいました(笑)。あともう一個あったら完璧だったのに。

│-│-│2022/11/06(日) 22:31│

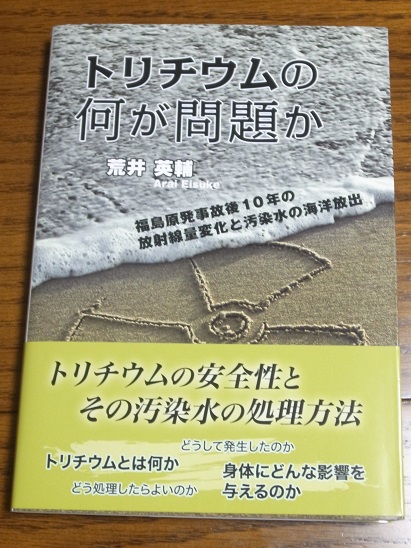

アラカルト世紀の茶番劇秋晴れの土曜日ですが、朝から入試業務。今回は例年通りなので、前回よりは楽。明日は休ませてもらいます。◆昨日、読書レビューの話を書いたので、最近読んだ本の中から1冊をご紹介。荒井英輔先生の『トリチウムの何が問題か』(リフレ出版、2022)です。最近出たばかりの本です。トリチウムについては、意外にも分かりやすい本がなく、実はこの間ネット上にいろんな情報操作もあります。原発政策を推進しやすくするためでしょう。そういう中での本書の出版は、とても意義があります。というか、よく出版されたと思います。眼から鱗の本でした。著者と出版者にエールを送りたいと思います。木下賞をあげたいくらいです。簡単にいうと、トリチウムは内部被曝を起こします。現在はそれを知りつつ、日本でも海外でも放出し続けており、福島ではこれから大量に放出する計画があり、IAEA(国際原子力機関)もそれを認めています。トリチウムを除去する技術があるにもかかわらずです。それはなぜか、福島がトリチウム除去をすると、他国もそれをする羽目になり、困るからです。経費がかさみ「原発が安い」と言えなくなるから。とくにフランスとイギリスです。だから、日本とIAEAはグルなのです。世紀の茶番というか、読んでいて怒りに震えました。また、未来の子どもたちに綺麗な海を残すためにいま社会が動かないといけないと思いました。次世代原子炉の推進をしている場合ではありません。10年経っても最終処分場を決めないばかりか、さらに海を汚そうとしている。ほんとにそれで良いのでしょうか。新型炉を開発する予算をとっとと洋上水力発電建設に回すべきではないでしょうか。多くの人が本書を読み、今福島で何が起ころうとしているのかを正しく知って欲しいと願います。また、他の科学者も黙っていないで立ち上がって欲しい。未来のために。

│-│-│2022/11/05(土) 20:48│

アラカルトスマホを捨てて本を読もう珍しく会議も打合せもなかったので、少し早めに仕事を切り上げ、街中のカラスマプラザ21という施設にマイナンバーカードの受け取りに行ってきました。この夏に父のこともあり、本籍が東京なので各種書類の発行にカードがあったほうが良いので作ったのです。ただ、想像以上に大混雑で、受け取りだけで1時間もかかりました。これからの人は区に送付してもらう方が良いかも知れません。それと、ちょっと気になったのは、会場に大勢が長時間待たされていたにもかかわらず、本を読んで待っていたのは私1人だったこと。学生だけでなく、大人の本離れも心配になりました。スマホの影響はほんま深刻かも。便利は知恵を奪う。そういえば、周りに研究者も多いのですがSNSなどでも最近本のレビューなどほとんど見ない。とにかく、出歩くときは文庫本でも新書でも良いので、本を鞄の中に入れる習慣を持ちたいものです。

│-│-│2022/11/04(金) 20:20│

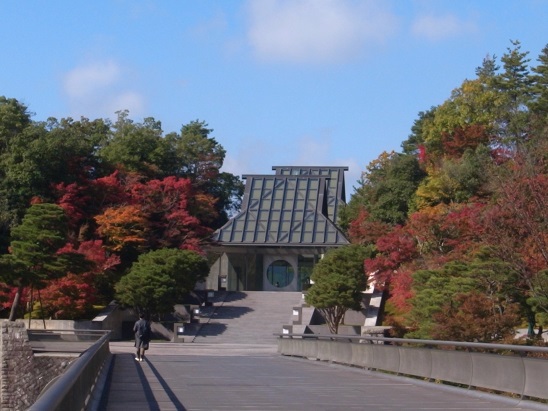

アラカルト文化の日とは朝から1日信楽のミホミュージアムにおりました。ここはもうかなり紅葉が始まっていて、綺麗でした(写真は下手くそですが…)。滋賀の博学連携チームが大集合し、いま編集中の本の打ち合わせを出版者の方も入って頂きながらのミーティング。この20年を振り返る非常に濃い1日でした。しかも、今日はミホミュージアムが誕生して25周年のまさにその日。何かとても縁を感じた次第です。ちなみに、11月3日は日本国憲法が公布された日で、それを記念する目的として文化の日が制定されたのです。

│-│-│2022/11/03(木) 20:32│

アラカルトアイマイというお店昼間はだいぶ暑く感じるくらいの陽気でしたが、夜は寒い。着るものに気をつけたいですね。◆朝から桂にあるアイマイというお店に行ってきました。先日のイベントで、学生がヒアリングなどいろいろとお世話になったところです。ご自身も学生時代からイベントをされていたとのことで、わざわざ学生たちに音響機材や商品サンプル等を貸して頂いていました。今日は、そのお礼を兼ねて返却に伺いしました。このお店ではティムテープと呼ばれる樹脂製のテープを使った雑貨等を製作・販売するだけでなく、ワークショップなども行っています。このティムテープは、もともと米袋の取っ手に使われていたもののようですが、今はさまざまなデザインがあり応用範囲も広がっているようです。今年はほんとにいろんな方との出会いがあります。

│-│-│2022/11/02(水) 21:45│

|