Access: |

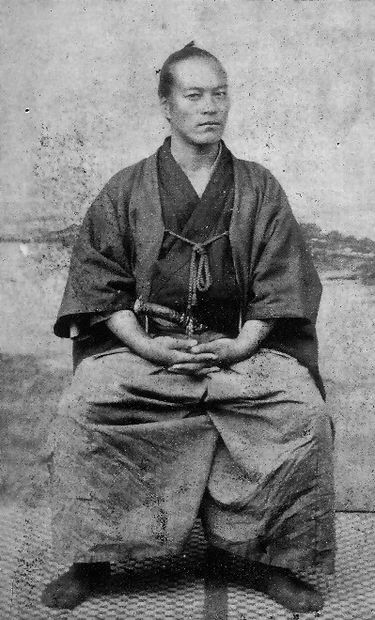

アラカルト武士の死に様インドの感染者が1日で33万人とは…。新たなステージに入っているような気がします。というか、ウイルスも生き残るために進化しているのでしょう。あるいは誰かがウイルステロでも仕掛けているのか。今まで以上の感染対策が必要になるかも知れません。◆さて、武士道の続きというか、最後になります。今日は人生の終わり方のお話。山岡鉄舟さんは、若くして胃癌を煩ってしまうのですが、その死に様も壮絶だったのです。若い頃からお酒が強かったようで、酒豪と飲み比べをやったりなどしていたそうです。一度に7升も飲んだことがあるのだとか。そのせいか、30代中頃から胃痛を覚えることが多くなり、50歳(明治19年)になった頃から痛みが酷くなり、翌明治20年の8月には、なんと右の脇腹に大きなしこりができてしまいます。だんだん食べ物をとることが難しくなり、明治21年の2月からは流動食に。明治天皇は、たいそう彼を心配して何度もお医者さんやお見舞い品を遣わされたとのこと。当時は痛みを止める方法がなかったようでとても痛かったはずなのですが、全く痛い素振りは見せなかったようです。お医者さんが、「先生はおかしいねえ。苦しいはずなのにどうしていつもニコニコしていられるんですか?」と聞くと、鉄舟さんは「胃癌、胃癌というけれど、これは胃癌ではなくニコリじゃもの」と平然として笑顔で答えていたそうです。しかし、7月に入るといよいよ病状が悪化し、死期が近づいたことを自覚した7月8日に門人を集めて最後の指南をします。7月17日の夜には、尋常ではない痛みが襲いお医者さんが駆けつけますが、すでに胃に穴が空き急性腹膜炎を併発したようで、手の施しようがない状態になってしまいます。額に吹き出る汗が半紙に続けざまに落ちたそうですが、鉄舟さんは歯をくいしばってその激痛に夜通し耐えたとのこと。重態になったということでお見舞客が殺到し、家の中は身動きができないほどになったそうです。そうした状況を意に介さず、彼は布団にもたれて談笑し、普段と変わらない様子を保っていたそうです。なんという人でしょう。そして、明治21年7月19日の午後7時30分、自らの死を感じとると、浴室に行き、身を清めて、白衣に着替えて袈裟をかけ、午後9時に一度病床に正座した後、皇居の方に向かって結跏趺座をされます。9時15分、妻子、親類、友人や門弟たちに笑顔を見せながら、そのままの姿で穏やかに逝ったようです。享年52歳(数えで53歳)。顔はわずかに笑みを含み端然と結跏趺坐をしていたので、弔問に来た方々は本当に亡くなっているのかを疑ったほど。また、次々に訪れる弔問者と対面できるよう、遺体は暫くそのままにしておこうという意見もあったようですが、夏の暑い時期でもあったので、翌日の夜に納棺されたとのことです。この様子は、勝海舟さんが後に以下の文章に残しています。

【山岡死亡の際は、おれもちょっと見に行った。明治二十一年七月十九日のこととて、非常に暑かった。おれが山岡の玄関まで行くと、息子が見えたから「おやじはどうか」というと、「いま死ぬるというております」と答えるから、おれがすぐ入ると、大勢人も集まっている。その真ん中に鉄舟が例の坐禅をなして、真っ白の着物に袈裟をかけて、神色自若と坐している。おれは座敷に立ちながら、「どうです。先生、ご臨終ですか」と問うや、鉄舟少しく目を開いて、にっこりとして、「さてさて、先生よくお出でくださった。ただいまが涅槃の境に進むところでござる」と、なんの苦もなく答えた。それでおれも言葉を返して、「よろしくご成仏あられよ」とて、その場を去った。少しく所用あってのち帰宅すると、家内の話に「山岡さんが死になさったとのご報知でござる」と言うので、「はあ、そうか」と別に驚くこともないから聞き流しておいた。その後、聞くところによると、おれが山岡に別れを告げて出ると死んだのだそうだ。そして鉄舟は死ぬ日よりはるか前に自分の死期を予期して、間違わなかったそうだ。なお、また臨終には、白扇を手にして、南無阿弥陀仏を称えつつ、妻子、親類、満場に笑顔を見せて、妙然として現世の最後を遂げられたそうだ。絶命してなお、正座をなし、びくとも動かなかったそうだ。】 葬儀は、7月22日に豪雨の中で行われました。事前に明治天皇から内意があったので、四谷の自邸を出た葬列は、皇居の前で10分ほど止まり、天皇は高殿から葬列に目送されました。彼の死後、門人である村上俊五郎さんは殉死の恐れがあるというので警察署に保護されたほどですが、9月になって3人も墓前で殉死されています。どれほど深く慕われていたのかがよく分かります。 <辞世の句>「腹張って 苦しき中に 明烏」 さすがに「苦」の文字が入っているのが正直。結跏趺坐で亡くなった人物として思い出されるのは、修験道を守り抜き「那智の瀧」から捨身入定した林実利さんです。捨身後、なかなか遺体が見つからず、滝壺から探し出されたときでもまだ結跏趺坐のままだったそうです。彼が亡くなったのは明治17年ですから、鉄舟さんとほぼ同じ時期に生きています。武士道と修験道、道は違いますし今の時代にはまったく理解されないかも知れませんが、明治のはじめ頃には、まだこうした底知れぬ胆力のある日本人がいたことを忘れないようにしたいと思います。(※写真はwikipediaより)  │-│-│2021/04/23(金) 22:48│

アラカルト守山の新しい拠点施設車載温度計で31度を記録!もはや夏です。ジャケットを着ているのも苦しかった。◆今日は朝から守山。ルシオール音楽祭の委員会です。ほんとは授業があって欠席の予定でしたが、今週は急遽休講となったので参加。今月の17日にオープンしたばかりの「もりやまエコパーク・交流拠点施設」という場所での開催。施設のお披露目も兼ねていました。この建物のすぐ横に焼却施設と最終処分施設があるんですが、守山の場合、その施設の老朽化が前から課題で、数年かけてリニューアルが決定し、合わせて周辺整備計画の一環としてこのエコパークが誕生しました。温水プールはもちろんのこと、トレーニングルーム、温浴施設があり、これらは1日利用もできれば、市民であれば月額5000円で使い放題です。また、元からあった体育館やレストスペースに加え、工作室、環境学習室、交流・学習コーナー、キッチンスペース、リユースコーナーなどがあり、とても充実していますし、綺麗で美術館のようでした。うらやましい。また一つ、守山に新しい拠点施設が誕生したわけです。会議では、結局現状では運営方法を考えながらも、市長はできれば開催する方向で検討したいとのことでした。が、今後どうなるかは感染状況次第でしょう。何もかもメチャクチャで、ほんとに困ります。来週学内で事前説明会を開催する予定で進めていましたが、コロナでできなくなったので、今後の学生スタッフ募集をどうするかが私の深刻な課題です。エコパークの場所が守山の中心市街地よりずっと琵琶湖よりにあるので、今日は堅田を経由するルートで行ってみました。帰りはバイパスを使わず一般道で帰ってきましたが、ここ数年湖西方面に行っていなかったので、ずいぶん風景が変わっていました。たまにはルートを変えて見るのもいいですね。◆お昼はエコパークからほど近いところに台湾料理のお店を見つけたので、そこで麻婆茄子定食を。また、会議の終わりにパンを頂いたので、職場に帰ってから食べたら、なんとあんパンでした。昨日からあんパン食べたいと思っていたのでビックリ。甘いものは制限している最中ですが、食べ始めてしまったので、がっつり頂きました。

│-│-│2021/04/22(木) 21:20│

アラカルト鉄舟さんの生き様京都にも緊急事態宣言がでるようです。授業も会議もつまらないリモートになりますが、耐えるしかありません。そういえば、去年はみんな買い溜めに走っていましたねぇ。◆また、鉄舟さんの話になります。彼は身長が188センチもある大男で、かつ剣の達人として知られますが、意外にも人を斬らず動物への殺生をも戒めた、心優しい人だったそうです。刀を抜かずに勝つ極意を身につけていたようです。この辺は塚原卜伝さんに通じるところがあります。また、その過程において禅についても探求を深めていきます。明治天皇の教育係となってからもその探求をやめず、月に2日ほどの休みに、静岡の三島にある竜沢寺の星定和尚さんのもとまで通い、禅を習っていたそうです。しかも、その日は仕事が終わった夕方から徒歩で片道約120キロを夜通し歩き、そのまま参禅して引き返したそうです。最初知ったときはかなり驚きましたが、事実のようです。往復240キロですよ!また、「書」においては生涯に100万枚という数を書き残したと言われています。人から揮毫を頼まれることが多く、彼は断ることなく書いたそうで、もらった人がそれを売ってしまっても生活の足しになれば、それが人助けだと考えていたようです。最後は若くして胃がんで亡くなるのですが、その前年の明治20年頃から体調を崩し、表向きは絶筆をしていたのですが、全生庵を通して申し込まれた分は例外として引き受けていたそうです。ただ、その分だけで8カ月間で10万1380枚という量だったそうです。1日400枚は書いていた計算になります。しかも、亡くなる直前まで、扇子4万本の揮毫を続けるのです。ちょっとやりすぎ。木村屋のあんパンが好物で、明治天皇に勧めるくらいだったらしく、このお店の看板も彼の書になり、現在でも使われています(写真は木村屋のHPより)。もらった謝礼は自分の懐には入れず、困窮した人に与えていたそうです。伊達直人さんも真っ青な御仁です。なので、鉄舟さん自身はいつも貧乏だったようですが、それが彼なりの武士道だったのだと思います。明治の中頃になると、東京で彼を歌った蹴鞠歌が流行ったそうです。

「下駄はビッコで 着物はボロで 心錦の山岡鉄舟」 貧しくとも心は錦のように気高い人という意味でしょう。当時の庶民がいかに彼を尊敬していたのかが良く分かります。人間見た目ではないということ。経済第一主義のようになってしまった今の日本を見たらどう思うのだろう。あえて自己主張をしなかったがゆえに、今では他の志士に隠れてしまっているような存在ですが、彼の生き様について機会あるごとにもっと掘り下げてみたいと思っています。◆文章を書いていたら木村屋のあんパンを食べたくなりました。が、健康診断が終わるまで少し我慢します。あと、日々歩いて足を鍛えようとも思いました。  │-│-│2021/04/21(水) 21:28│

アラカルト現代に生かす武士の哲学車載温度計で25度を記録。もう夏並の気温です。が、朝夕はまだまだ寒いので、気温差に気をつけたいですね。◆予想はしていましたが、再度の緊急事態宣言。人は欲望に弱いということです。感染経路がわかるレベルまで収束させないと、同じ繰り返しになるでしょう。◆さて、だいぶ前の話に戻りますが、山岡鉄舟さんがなぜあれほどの胆力を持てたのか、ずっと気になっています。そこで、見つけたのが彼の人生哲学というかルールです。以下のものですが、「修身二十則」と名付けられています。

一、嘘を言うべからず 一、君の御恩忘れるべからず 一、父母の御恩忘れるべからず 一、師の御恩忘れるべからず 一、人の御恩忘れるべからず 一、神仏ならびに長者を粗末にすべからず 一、幼者を侮るべからず 一、己に心よからず事 他人に求めるべからず 一、腹をたつるは道にあらず 一、何事も不幸を喜ぶべからず 一、力の及ぶ限りは善き方に尽くすべし 一、他を顧して自分の善ばかりするべからず 一、食する度に農業の艱難をおもうべし 草木土石にても粗末にすべからず 一、殊更に着物を飾りあるいはうわべをつくろうものは心濁りあるものと心得べし 一、礼儀をみだるべからず 一、何時何人に接するも客人に接するよう心得べし 一、己の知らざることは何人にてもならうべし 一、名利のため学問技芸すべからず 一、人にはすべて能不能あり、いちがいに人を捨て、あるいは笑うべからず 一、己の善行を誇り人に知らしむべからず すべて我心に努むるべし このルールは、彼が15歳にして発願し、生涯守ったとされています。15歳ですよ!調べてみますと、生まれは江戸なのですが、父親が飛騨郡代となったため幼少期は岐阜県の飛騨高山で過ごします。そこで、弘法大師流入木道51世の岩佐一亭さんに「書」を学び、15歳にして52世を受け継いだようです。したがって、この時に自分に人としての掟を課したのでしょう。彼は武術にも長けていましたが、母親の先祖が鹿島の剣豪・塚原卜伝さんに繋がっていたようです。彼は禅にも入っていくわけですが、彼なりの武士道が確立される土台にこうした考え方があったということは注目すべきことです。一番最初に「嘘を言うべからず」とありますが、これは私も何十年も守っています。が、今の時代はあらゆるものがフェイクになりすぎているように思います。また、「殊更に着物を飾りあるいはうわべをつくろうものは心濁りあるものと心得べし」も面白い視点ですし、とくに現代に通じます。「人にはすべて能不能あり、いちがいに人を捨て、あるいは笑うべからず」というのは、教育者が持っているべき考え方かなと思います。人間にはそれぞれに価値があり、特定の能力が低いからといって笑ったり差別したりしてはいけません。彼は、幕末・維新の際に殉じた人々の魂を弔うため、自分で禅寺を建立するのですが、そのお寺に「全生庵((ぜんしょうあん)」という名前を付けています。この「全生」とは、人間として生まれたからには、その命を全うするようにとの願いを込めたものと考えられます。敵味方関係なく、みんな国を思う気持ちは一緒だったと述べています。こうした思想をもっていたからこそ、味方はもちろんのこと、敵からも信頼される人物となったのだろうと考えます。一度、全生庵に訪れてみたいです。静岡の清水には「鉄舟寺」というお寺がありますが、ここは4年前に家族と訪れています。ただ、その時はそこまで知識がなく、サッと見ただけになったのが悔やまれます。そこもまた行きたい。※写真の刀はおもちゃです。  │-│-│2021/04/20(火) 22:56│

アラカルトベストなマスク入構制限となったため、今週はとりあえず対面授業は休講。遠隔授業はそのまま継続で、その間今後の対応を考えることに。あらゆる部分が再構築となりました。私は外部事業をいくつも抱えているので、何本メールを打ったかわからない。それでも、何か忘れているのではないかと不安になり、それが疲れを助長します。我慢のしどころでしょうか。◆ところで、マスクがさすがに傷んできたので新調しました。去年から市販のマスクをいろいろ試したり、ネットで購入したモノもありますが、意外に顔というか私の場合は鼻にフィッティングするものが少ない。しかも、素材の匂いがきつく、とても付けられないものも結構ありました。そんな中、手放せないくらいよいマスクを発見。ピクールという商品です。帰省の際に静岡で入手したものです。関西では売っているのを見たことがありません。とにかく、素材が柔らかくかぶれたりしません。顔へのフィッティングも最高。でありながら、まったく変な匂いはせず、耳も痛くなく、ずっと付けていても嫌になりません。しかも、リバーシブルで、薄茶というかベージュっぽいカラーが独特で落ち着いていて個人的に好きです。関西にないから他人とも色がかぶりません。洗って何度でも使えますし、乾きやすいので、夜に洗えば朝使えます。お値段はそこそこしますが、これにしてからマスクのストレスがまったくなくなりました。この間帰省したときに余分に買っておいたので、今後も安心です。たかがマスク、されどマスクです。◆もう八重桜も終わりです。季節はどんどん変わっていきますね。そういえば、この間どこかで鯉のぼりを見ました。

│-│-│2021/04/19(月) 22:33│

|