Access: |

アラカルト経験の積み重ねが自信と未来をつくる全国で感染者がまた急増しています。まぁ、こんなに陽気が良ければ当然でしょう。遠隔授業には戻りたくないけど、覚悟しないとなぁ。◆さて、今日は朝から京都市京セラ美術館を訪問。卒業生が3年前からリニューアルの業務を担当していましたが、お互い都合がなかなかつかず、ようやく対面。お元気そうでした(私は死にかけましたが…)。舞台裏は本当に大変だったそう。そして、今月で契約が切れるため、地方の施設に移るとのこと。これまで培ってきた経験が生きることを祈ります。コツコツと重ねてきたことが、必ず自信と未来に繋がります。展示も見学しましたが、今開催中の特別展がとてもインパクトがありました。また、建物の中庭が意外に面白い空間で、とても精神的に落ち着く感じがしました。◆お昼は、東山駅近くにある「明日香」というお店で天麩羅定食を頂きました☆油ものはLDLに引っかかるとは思いますが、たまには良いでしょう。天麩羅は大好きなんです。天麩羅のおつゆも全部飲みたかったですが、チュッチュと吸っただけで終えました。

│-│-│2021/03/24(水) 21:23│

アラカルト京都時宗道場御朱印巡り学内の桜が最盛期を迎えつつあります。数日前のことですが、気持ちが良かったので、休憩時間に少し大学周りを散歩していたら、なぜか歓喜光寺さんが気になったので寄ってみました。このお寺は時宗六条派の本山で、もとは京都六条河原、今の錦天満宮さんの位置にあり、明治の神仏分離令までは錦天満宮さんと同じ境内にありました。明治40年に東山の法国寺と合併しそこに移転ましたが、さらに駐車場改修の関係で昭和50年にここ山科に移ってきています。ですので、本堂は法国寺のもので京都府京都府指定有形文化財となっています。詳しくはよく分かりませんが、時宗の珍しい建築様式なのだそう。このお堂は、豊臣秀頼が母・淀君の安寧を願って建立されたと伝わっている貴重な遺産です。また、中世の生活様式を知る上で日本の国宝となっている『一遍上人絵伝(六条縁起)』は、元はこのお寺に伝わったものです。昔に較べたら入りやすくなったんですけど、どうしても存在が薄い。寺務所を覗くと、「京都時宗道場御朱印巡り」と書かれたチラシがありました。お寺の方によると、昨年の1月に始める予定だったのですが、コロナの関係で今月からスタートしたとのこと。とても縁を感じましたので、御朱印プロジェクトの一環としてやってみることにしました。御朱印帳はオリジナルで、各寺院の概要が書かれています。京都は真宗の寺院が圧倒的に多いですが、意外に時宗のお寺もあることがわかり、これから気ままに時宗巡りをしたいと思います。

│-│-│2021/03/23(火) 21:43│

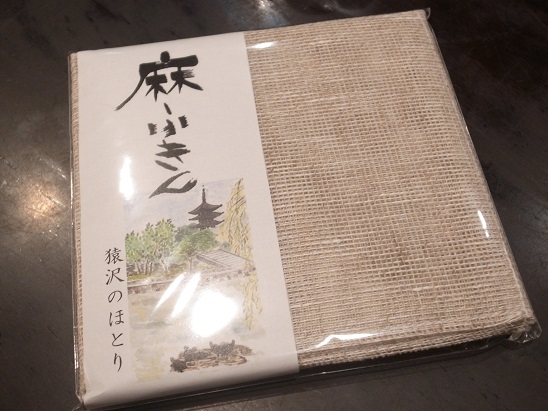

アラカルト本麻奈良晒新棟が完成し他の工事もほぼ終わったため、今週から学内の大移動が始まっています。私は何も変わらず。引っ越しはあまり好きではないのでラッキーです。ただ、使わない本も多いので、この時代早めに電子化しておく方がいいのかも知れません。◆さて、奈良の続きです。まちを歩いていて足が止まったのがこのお店。麻布(まふ)「おかい」さん。この辺りは昔から何度も来ていますが、記憶にないので興味関心が向かわなかったんでしょう。逆に、最近はこうした文化に深く関心を持ちます。奈良は木綿が知られているのは知っていて、靴下なども使ってはいますが、実は麻も有名だったそう。奈良晒(ならさらし)とも称するようです。お店の人の話では、最盛期は麻を扱うお店が100軒以上あったそうですが、現在は7軒ほどらしい。世の中、知らないことが多すぎる。麻は徳島とも繋がります。3年前に滋賀で近江布(麻)の布巾を買ってまだ使っていますが、そろそろ痛みも多くなってきたので、今度は奈良の麻ふきんを使ってみたいと思います。

│-│-│2021/03/22(月) 21:35│

アラカルト真のプロデュース 〜奈良の偉人から学ぶ〜やはり1日雨。どこにも行く気がせず、積んであった本などを読んだりしていました。◆さて、奈良の話です。奈良公園に行くとたいてい寄るところがあります。中村直三(なかむら なおぞう:1819-1882)さんの石碑です。奈良県庁の脇にあります。全国的な知名度はほとんどありませんが、幕末から明治にかけて、日本の農業振興に命を捧げた奈良の偉人です。かつて、奈良のプロジェクトを担当していた時、奈良の歴史を詳細に調べたことがあり、その中でとくに印象に残った人物でした。かつての日本は本当に貧しく、彼は小さい頃飢饉の悲惨さを目の当たりにし、「米の増収こそが解決策である」と考え、全国を行脚し、稲の研究と品種改良を行い、その普及に尽力します。第1回内国勧業博覧会(明治10年)に出品した稲種が321種、第2回博覧会(明治13年)での出品はなんと742種にのぼります。個人でここまでできるのかと驚愕しました。こういうことこそ、真のプロデュースというのではないでしょうか。プロジェクトに関わったとき、奈良の人に「奈良には美味しいものが少ない」などといわれましたが、かつての奈良は米所であり、こうした人物が努力していたことを皆忘れてしまっていたのです。行く度に石碑の柵が荒れて看板も読めなくなってきているので、もう少し補修され、この方に光が当たることを心より祈念したいと思います。

│-│-│2021/03/21(日) 20:12│

アラカルト悔過(けか)とは開花後の連休、朝から京都は大渋滞となっていました。これではコロナはまた拡大しそう…。◆どうしようか迷いましたが、会期がギリギリかつ明日は天気が悪そうなので、奈良国立博物館で開催中の「お水取り」展と「奈良国立博物館の誕生」展を見に行きました。久しぶりの奈良、公園内は桜もちらほら咲いており比較的人出は多かったですが、展覧会自体はあまり派手なものではないのでほとんど人はいませんでした。「誕生」の方はおもに建築学的な内容で、コレクションのことはあまり展示されていませんでした。「お水取り」は、やはり今年は「水」に縁があることを再確認した感じです。また、お水取りは、修二会とも呼ばれますが、正式名称は「十一面悔過」というのを初めて知りました。 十一面は十一面観世音菩薩を指し、悔過(けか)は自ら犯した罪や過ちを悔い改めることです。お松明を振り回すのも、結局「清め」に繋がるわけです。今日は「悔過」という言葉を覚える。◆お昼は、東向商店街にあった大和野菜を使ったお店「やまと」さんで、飛鳥鍋定食を頂きました。お昼の定食にはあまり地元のものが入っていないらしく、少し金額がアップしましたが、お願いして本来の大和野菜と大和肉鶏を入れて頂きました。スープが牛乳ベースでクリーミーな鍋でした。奈良公園ではソフトクリームを頬張りながら鹿さんとしばし戯れました☆いい時間でした。◆平城遷都祭からもう11年目です。あの頃繋がっていた人は退職されたり、異動したりしてみんなどこかに行ってしまった。細々と繋がっているのは朝廣佳子さん(「yomiっこ」編集長)くらいでしょうか。いつか何かの仕事でご一緒できるといいなぁ。せんとくんもまんとくんもほとんど見かけず、奈良市のキャラクターである「しかまろくん」というのを結構見ました。昔はキャラ同士で大喧嘩して…みんな忘れていると思いますが、あれは隣の広報委員会の仕事でしたが誰も収拾に動かないから私が動きました。実地調査をし、論文まで書きました。とくに県からは嫌われましたが、双方の課題点を指摘し、また日本初となる公式キャラと非公式キャラのダブルキャストシステムを提案しました。最終的に双方が歩み寄って下さったので事業は大成功となったのです。

│-│-│2021/03/20(土) 22:11│

|