Access: |

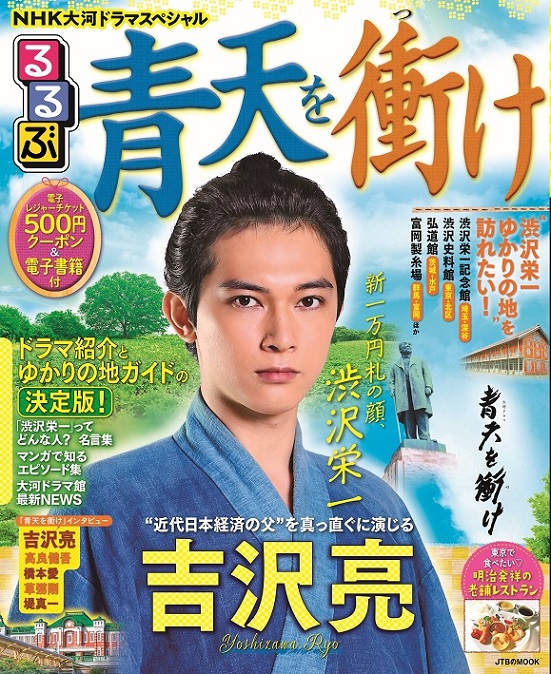

アラカルト福沢諭吉と渋沢栄一朝から雪が舞うほど寒い1日でした。ただ、思ったほど寒さがきつく感じることはありませんでした。明日は今日よりさらに冷えるようです。◆入院で遅れていた後期の課題整理・成績・出席チェックもほぼ終わったので、今年度の報告書の整理などを始めています。私は多くの授業で報告書や論集などをまとめていますが、これは企業時代からの癖です。誰に言われなくても活動や事業を「見える化」しておくのは当然のことと捉えていて、授業公開もいろんなレベルで自主的に行っています。大学の先生って日頃何しているのか分かりにくいということもあり、可能な範囲で見える化することで活動への理解促進に繋げています。ただ、一生懸命いろいろやっていても多くは見ていただけません。しかし、見ていただける人も少ないですがおります。また、必要に応じて見てもらえたらとも思っています。◆さて、ようやく録画で新大河ドラマ「青天を衝け」を観ました(写真はJTBパブリッシングのHPより)。2024年に1万円札が変わるわけですが、それまでに現金の意味がどう変化するか。何事も「目に見える」「量がわかる」「触れることができる」ということが基本・自然の摂理だと思っていますので、現金があるうちは積極的に使い電子マネーなどは極力使わない主義を貫きます。ところで、渋沢栄一といっても福沢諭吉に比べて一般的知名度はかなり低いと思われます。あくまで個人的な想いですが、福沢さんよりも渋沢さんの方がはるかに好きです。人間的魅力を感じます。福沢さんも近代日本を推し進めた方ではありますが、知れば知るほど二面性(二枚舌的な性格)を感じます。また、頭は良かったのでしょうけれど、あの時代に文化的素養がほとんどみられません。今の政治家のようです。一方、渋沢さんは三方よしにも通じる公共的精神が高く、最近の二言目には「お金」という風潮とは真逆です。派手さはないのかも知れませんが、この機会にそうした視点がクローズアップされていくことを望みます。

│-│-│2021/02/17(水) 22:19│

アラカルト真名井の水をいただく明日はさらに寒くなるようです。厚手のコートをまた出さなくちゃ。◆仕事を整理しなくちゃいけないのに、また自治体の委員を引き受けてしまいました…。どう考えても私の専門からかなりずれる仕事なので何度も考え直すようにお願いしたのですが、偉い先生からの推薦があったとのことで、相手も引き下がりません。会議は年に1〜2日で、日程も事前にきちんと調整して下さるとのことでしたので、折れてしまいました。また、正式に決まりましたら追々お伝えができればと思います。◆さて、日曜日の続きです。出雲大神宮で縁を感じたのが「水」です。写真は境内にある「みかげの滝」です。今年は年始から少し水をテーマにしようと考えていたのですが、入院ですっかり記憶喪失になっていました。が、この神社に来て急に思い出しました。何が凄いかというと、この神社では手水舎の近くに「真名井の水」と書かれた場所があり、そこでは水を汲み放題なんです(一応一人40リットルまでという制限はありますが)。なので、いろいろな方が大きなペットボトルやポリタンクをもって次から次にやってきます。私も飲んでみましたが、普通においしい感じでした。真名井とは、本来は高天原にある井戸のことなので、高地生活をする際に重要となる水源を意味するのだと考えられます。山の上の水で美味しかったのは断然上醍醐の「醍醐水」です。まぁ、山登りした後に飲んだから特別美味しく感じたのかも知れませんが。真名井ではないですが、水に霊的なものを感じたのは、 城南宮の「菊水若水」です。大概の神社はペットボトルに汲むのも遠慮する感じですが、この出雲大神宮はどうぞどうぞという雰囲気。本来の神社はこうだったのかも知れません。神社では独自に水質や利用実態について調べられています。水質は一般的なミネラルウォーターとほぼ同じで、中硬水とのこと。参拝者の2割は水を汲まれて持ち帰るそうで、そのうちの9割がリピーターです。利用者の3割が亀岡市内からで、京都市内からも3割。その他は、兵庫・大阪・愛知からも来られるようで、遠くは関東方面から汲みに来る人もいるとのことです。利用方法は圧倒的に「飲み水」に使うケースが多く、多くの人にとって生活の水としてこの御神水が利用されていることが伺えます。私も水道水やペットボトルの水ではなく、こうした天然の水を生活で利用したいとは思いますが、ちょっと遠いなぁ。山科の神社では聞いたことがないので、今年は少し京都市内にある神社の御神水を調べてみたいと思いました。場所を知っておけば災害時に生かせるかも知れません。また、こうした天然水をいつまでも飲める環境を残していくのも私たちの役目なのでしょう。

│-│-│2021/02/16(火) 21:37│

アラカルト出雲の謎・出雲大社は別の神社だった今週は明日からかなり冷えるらしいですね。気温の変化に気をつけたいと思います。◆さて、昨日の亀岡の続きです。前から行ってみたかったところが出雲大神宮です。御影山という神奈備山の麓にあります。想像はしていましたが、予想以上に古さを感じます(看板の1万年は少し大げさなように思いますが、神奈備信仰は間違いなく縄文時代からでしょう。ここの磐座は少し疑問が残ります)。大国主が祭神ではありますが、古くは国常立尊(くにとこたちのみこと)が最も奥に祀られています。開闢の神です。ちなみに、出雲というと島根の出雲大社が有名ですが、元は違う名前だったというのをご存じでしょうか。本来は「杵築大社(きずきたいしゃ、きずきのおおやしろ)」といい、出雲大社という名称は明治になってからなんです。なので、亀岡の出雲大神宮(江戸期までは出雲神社と称していました)の方が名称としてははるかに古い。だから、亀岡は「元出雲」とも呼ばれています。亀岡盆地はもともとは湖だった可能性が高く、多くの湖伝承が残ります。そのことから京都盆地や山科盆地とは異なり、霧が多く発生するのだと私は考えています。霧や雲が幾重にも重なり合う姿が「出雲」あるいは「八雲」と呼ばれたのだと想像し、亀岡の地はまさに出雲の地といえます。そうと考えると、出雲の勢力範囲はかなり広い地域であり、南部からはじまったったのかも知れません。面白いことに、神社のパンフレットには偽書とされる『宮下文書(富士文書)』の記述が堂々と紹介されていました。古くは国常立尊の天孫族が切り開き、あとから大国主の勢力が土地改良をしたと考えると筋が通ります。であるならば、この地は天孫降臨の一つの重要な拠点だったと類推することができます。湖を開拓した関連でいうと、最近NHKのブラタモリで連続して湯布院と日田が取り上げられていましたが、実はあの地域も亀岡と同じく洪水に悩まされる地域で、調べてみたらやはり両方ともに湖伝承が残されていました(番組では完全にスルーでしたが…最近、地形を見るとピピッときます)。九州というと、天孫降臨の地は高千穂が想像されますが、私は地理的・地形的・地名的・歴史的・戦略的にこの日田も天孫降臨に深く関わっていたのではないかと考えています。このことはいつかどこかで書きたいと思います。亀岡だけでも調べたいことが山ほどありますが、前に来たのは高大連携の関係で17年も前やし。時間がほしいなぁ。

│-│-│2021/02/15(月) 21:15│

アラカルトかめおか霧の芸術祭朝起きたら東北地方で大きな地震があったとの報道があり、とても驚きました。大きさの割に津波の心配はないようですが、くれぐれも余震にはお気をつけくださいませ。◆今日も暑くなりました。車載温度計で19度を記録。日中上着すらいらない感じでした。亀岡の大河ドラマ館が今日までとのことでしたので、ギリギリで行ってみることにしました。ただ、到着してビックリ。長蛇の列…。入場までに1時間半とのこと…。入るまでに超密状態になるので、即諦め亀山城に行ってみました。ここはコロナで見学不可になっていました…。仕方ないので、途中で見つけた「かめおか霧の芸術祭」なるものを文化資料館で見学。いろいろ工夫されて展示していましたが、いかんせん資料館の建物が古すぎて微妙でした。一番感心したのは資料館の資料室。開架室に充実した資料が置いてあり、また来たいと思いました。◆お昼は町中をフラフラしていたら、中華料理店を見つけたので、そこで皿うどんを注文。食後は近くにあったカフェタイムという所で一服。珈琲豆にこだわった感じのお店でした。ここではカップチーノと、今日はバレンタインということでチョコのケーキみたいなものを頂きました☆お客がだれもいなかったのでかなり長い時間居座りました。とっても美味なひとときでした。その後、とある所に行ったので、また後日アップします。

│-│-│2021/02/14(日) 20:38│

アラカルト山の神への御礼桜が咲いちゃうんではないかと思うくらい暖かい陽気でした。今日は入試のプログラムがあったのですが、病み上がりということもあってか、私は担当から外していただけたようです。有り難くゆったりした一日を過ごしました。あまりに髪が伸びていたので、まずはいつものサロンで散髪。寝転んで仰向けの洗髪は首に負担掛かるので、お医者さんからNGをもらっているため、カットだけ。久しぶりにマスターさんにもお会いしました。彼が脳梗塞をして以降ですから5年ぶりくらいかも知れません。お元気でした。◆その後、リハビリウォーキングを兼ねて、小山までお散歩。1枚目の写真は入院していた部屋から外を撮影したもの。入院中は毎日この小山地域にある山を拝んでいました。この地域が小山というのは、この山を指すのではないかと思われます。もともと、この山が古くからの地域の神奈備(神体山)で、かつては山そのものが蛇神とされていました。なので、この山裾に大蛇が祀られています。毎年、2月9日に「にのこう(二の講)」というお祭りがあり、藁で新調されます。先日お祭りがあったことは知っていたので、今日は回復のお礼にお参りしました。いつも見守り頂きありがとうございました。◆お昼は駅前の徳正さんでミンチカツカレーを頂きました。またこのカレーを食べることができてとても嬉しいです☆ちなみに、私はらっきょうが苦手で残すのがもったいないので、福神漬けだけのお皿にしてもらっています。

│-│-│2021/02/13(土) 21:25│

|