Access: |

アラカルト授業納め今日はまだましですが、金曜日と土曜日あたりがかなり寒くなるらしいので気をつけたいです。◆昨日が今年最後の授業でした。まだ仕事としては、内外の打ち合わせ、期末テストの採点、卒業論文のチェック、1月の展示会準備に加え、年賀状制作などもあったりしますが、精神的に少し落ち着きました。昨夜はSIZUYAさんのつぶあんドーナツを自分へのご褒美にしました。これドーナツには見えませんが、見た目以上に美味しいんです。

│-│-│2025/12/24(水) 09:30│

アラカルト下手くそな針仕事もうすぐお正月ですが、最近は年始にきちんと休業する百貨店などが増えているようです。数日くらいしっかり休む社会環境があっても良いかと思います。◆先日コートを脱いだ瞬間に「ビリビリ」っという嫌な音がしました。確認するとポケット脇が裂けていました。思ったより酷くなかったので、下手くそな針仕事で繕いました。ポケットのフタをしたらほとんどわかりません。バーゲンで5000円くらいで買ったコートですが、なんだかんだ20年は使っています。この冬もがんばってほしい。

│-│-│2025/12/23(火) 08:32│

アラカルト吹奏楽部の定期演奏会昨日は生憎の雨でしたが、北山の京都コンサートホールにて吹奏楽部の定期演奏会に参加してきました。このイベントがあると「今年も終わりやな」と感じます。今回はトロンボーン奏者の藤原功次郎氏とのコラボがあり、とくに在校生の希望でもあった曲目のコラボやトロンボーンでの「アメイジング・グレイス」は圧巻でした。大学生も日々成長している感じで、楽しいひとときとなりました。とくに4回生は最後だったので、長い間ほんとうにお疲れさまでした。4回生の前部長は挨拶で泣いていましたが、彼は1回生の時の担当だったのでよく大人数を率いてがんばったなぁという思いでした。3回生のゼミ生は来年最終年となります。◆コンサートが終わってから、近くのINOBUNさんのカフェでレモンケーキを頂きました。甘酸っぱい味が美味でした。ちなみに、このケーキは三重県のアントニオというお店で作られているとのことです。

│-│-│2025/12/22(月) 09:55│

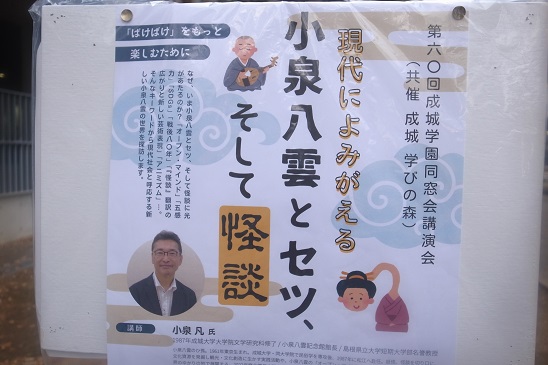

アラカルト小泉凡先輩の講演&OB・OG会昨日は日帰りで母校・成城大学に行ってきました。民俗学研究会の大先輩である小泉凡さん(小泉八雲記念館館長)が大学でご講演され、その後に民俗学研究会(略して「みんけん」といいます)のOB・OG会が開催されるというので、参加。本当はOB・OG会事務局の私が会を開催しないといけないのですが、今回は講演にあわせて現役生が企画してくれたました。本当にありがとう。気がつけば初代研究会顧問であった鎌田久子先生(民俗学者(専門は女性民俗学)。柳田國男先生の秘書もされ、その後成城大学を「民俗学研究」の拠点となるよう授業カリキュラム・民俗学研究所(柳田文庫)・民俗学研究会の設立・運営に尽力される)が2011年にお亡くなりになり、その偲ぶ会を2012年に行ったのが最後となりましたので、もう13年間空白でした。当時は何かエネルギーが切れた感じでした。時は早いものです。それでも研究会はしっかり続いていて、最近は活動が活発化しているようでとても嬉しく思いました。凡先輩をはじめ、懐かしい先輩・後輩とも出会えたし、新しい顧問の先生(俵木悟氏:芸能伝承がご専門)とも繋がれました。そして、驚いたのが2012年に開催したときに現役の2年生だった子が社会人になって参加してくれていたことです。当時のことをよく覚えていてくれ、今後のOB・OG会のあり方についてもいろいろ提言してくれました。昔はかなり無理してOB・OG会を運営していた感じでしたが、今はITの時代ですし今後は少し作業を分担し合いながらゆるやかに関われたらと思います。とにかく新しい繋がりに感謝ですし、この日の凡先輩の講演は怪談・アニミズム・輪廻転生などでしたが、やはり「民俗」には何か深い縁を感じました。

│-│-│2025/12/21(日) 10:39│

アラカルト |