Access: |

アラカルト年末の大祓大掃除の時期ですね。うちの周りの落葉はなんとか綺麗になりました。庭の落葉は放置ですが…。◆昨日は、大祓の本拠地・大津の佐久奈度神社さんに伺い、お札の交換と一年の御礼をしてきました。川はとっても穏やかでした。昔、京都の人は伊勢神宮を参拝する前にここで体を清めるのが習わしでしたが、今は人知れず残された場所となっています。◆今日で仕事納めとし明日から帰省しますので、しばらくブログはお休みいたします。みなさんにとっても、よい年末年始でありますように。

│-│-│2025/12/29(月) 10:28│

アラカルト全貌が見えてきた年賀状はなんとか終わりましたが、まだ残務が多々残り落ち着きません。私は仕事が遅いので人より時間をかけるしかありません。◆昨日学内をうろうろしていたら、新棟の囲いがほぼ取り払われていて全貌が見えてきました。来年4月からオープンする「アカデミックテラス」という建物です。8階建てですので、うちの大学では最大となる巨大ビルディングとなります。少子化時代によくここまで来られたと思います。

│-│-│2025/12/28(日) 09:13│

アラカルト「形があるもの」と「形がないもの」過去最大となる一般会計予算が決定されました。積極財政は良いのですが、人口減が進む中でこのままではいけません。合わせて効果がでていない事業の仕分けをすることや特別会計の闇を暴いていくことも喫緊の課題でしょう。今の内閣では難しそうですが…。◆ようやく年賀状作成に取り組みました。本当は昨日までに終わらせたかったんですが、あれやこれやでズルズルと。最近は「年賀状仕舞い」をする人が増えて送る数がだいぶ減りましたが、今のところ私は年賀状をやめるつもりはありません。ネット全盛(形がないもの)の時代だからこそ、逆に紙媒体(形があるもの)にこだわってみたいと考えているのです。

│-│-│2025/12/27(土) 09:38│

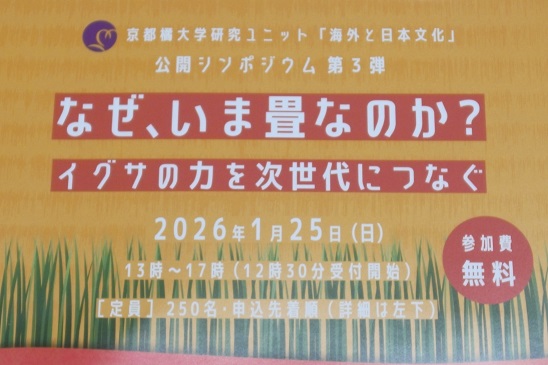

アラカルト畳とい草を考えるシンポ(1月25日・京都)京都は雪予報だったの今日は車が使えないと覚悟していましたが、雨だったのでちょっと安堵。ここ数日天候が悪かったので、家の周りは落葉でグチャグチャ。晴れた日に掃除しよう。◆うちの建築デザイン学科の鈴木あるの先生が主催する研究ユニットで(一応私も裏方で参加)、来月の1月25日(日)に京都駅前のキャンパスプラザ京都にて「畳」に関する講演とシンポジウムを開催します。その道の専門家の方々が揃います。現在の建物は合板・ビニールクロス・プラスチックなど天然素材がほとんどない空間となり、結構感覚に敏感な私はすぐ偏頭痛を起こします。一方リフォーム後に生活していて思ったのですが、杉・桧・松・漆喰・い草に囲まれた空間は、なんというか天然のアロマ空間にいるような感覚となります。父が結構新しめな家が好きだったこともあり、私はこの歳まできちんとした天然素材の空間で生活したことがなく、日々新鮮な感覚体験をしています(いつか本に書きたいと思っています)。ただ残念なことに、畳に使われるい草は建物の洋風化等によって絶滅の危機に瀕しています。この機会に日本文化と畳について少しでも考える場になればと思います。

│-│-│2025/12/26(金) 10:33│

アラカルトイルミネーション & 香港料理昨夜から偏頭痛が続き、夢の中でも病院を予約し行くんですが、寝坊してしまうし、適当に歩いて行ったら道に迷うし…変な夢でした。まだ痛い…◆クリスマスの時期ということで、仕事終わりにジムに行く前、深草の京都聖母女学院の横に「小さき花のテレジア カトリック伏見教会」という所があるんですが、そこでこの時期イルミネーションが綺麗だったので撮影してきました。夜なので写りが悪くてスミマセン。現実はかなり派手です。去年までは何もなかったと思うので今年からやっているんだと思います。◆夕食を教会の近くの「香噴噴 菜館 (シャンプンプン サイカン)」というお店でとりました。誰もいなかったので入りにくかったんですが、突撃。メニューの一番上にあった「ブラックペッパービーフ定食」を頂きました。肉が思いのほか固くて食べにくかったですが、味がしっかり染みていて美味しかったです。聞いたら、ここは「香港料理」だそうです。香港料理を食べたのは初めてかも。

│-│-│2025/12/25(木) 09:37│

|