Access: |

アラカルト33年ぶりの秘仏公開(山科・妙見寺:明日〜)今日も1日ドタバタ。いろんなところから機関銃のように仕事が降ってきます。なんとかかわしながら授業もやって終わると魂抜けてます。◆さて、山科地域の重要な情報を得ましたので、取り急ぎ下記にまとめました。私がここに来たのが20年前ですから、当然ながらご本尊を見たことはありません。密にならないよう、気をつけて参加できればと思っています。

「妙見様大祭:三十三年に一度のご開帳」のご案内 場所:護法山妙見寺 京都市山科区大塚南溝町3-1 075-592-0164 時期:2021年4月14日(水)〜18日(日) 内容:三十三年に一度の本尊・妙見菩薩(妙見様)の御開帳式典 14日:午後妙見様のお山へお参り 15日〜18日:(9時〜16時)お開帳 17日:(10時、14時) 御祈禱会 18日:10時 稚児行列 11時 修法・天童音楽大法要・芸能 12時半 余興・獅子舞・芸能六斎奉納・中国百面相・尺八演奏 妙見寺は日蓮宗の寺院で、本尊・妙見大菩薩を安置しています。妙見大菩薩は、眼病平癒の篤い信仰があり、寿福、開運、厄除けなどで信仰を集めています。◆創建年代の詳細は不明ですが、794年、桓武天皇の平安京遷都に際して北斗堂が祀られ、都の四方(東西南北)を守護するために、北辰を祀る「星ノ宮(妙見菩薩)」が安置されました。山科の妙見寺は、そのうちの東に祀られた星ノ宮との伝承があり、現存するのはここだけです。その後、一時は廃れた時代もあったようですが、江戸時代には眼病に霊験あるとされ妙見信仰はかなり賑わったようです。◆ご本尊の妙見大菩薩は、秘仏で三十三年に一度しか開帳されません。今年がその年だそうです。春日作とされ、木像坐像で高さ約1メートル。首の髪は垂れ下り、冠はなく、左の手に蛇、右の手に釼を持ち、石座上の亀に載る形式のようです。◆ちなみに、妙見信仰とは、北極星(北辰、子の星)を神格化した妙見菩薩に対する信仰のことで、星を本尊の妙見菩薩に見たてて星祭を行うもののようです。密教では、眼病平癒のために修法の妙見法を行い、 国土安寧、玉体安穏を祈願した。妙見信仰はもともとインドが発祥らしく、その後、道教、密教、陰陽道などの要素が混交し、かなり複雑な要素をもっているようです。ですので、お寺ですが境内には鳥居などもあります。◆西の日ノ岡峠から妙見寺門前に到る道は、「妙見道」と呼ばれ、このお寺への参道となっています。ほぼ直線的に山に登る面白い道ですが、現在は住宅に覆われ裏道的な感じとなっています。大学から帰る際はよくこの道を通ります。道沿いにある酒屋さんにちょっと前まで「妙見道」というオリジナルのお酒がありました。  │-│-│2021/04/13(火) 21:22│

アラカルトアウトレットの次にくるものとは今週から本格的に授業が始まります。いろいろ準備をするのですが、なかなかはかどりません。時間がかかりすぎるので、1つの授業を準備するのにどのくらいの時間をかけているのか計算してみたら、なんと平均3時間でした。学期の最初ということはあるのですが、あまりに長い。もう少し効率的な準備を心がけたいものです。◆さて、昨日の話になりますが、安土から帰る途中で少し時間があったので久しぶりに竜王のアウトレットパークに寄ってみました。凄い人です。これだけの人をもっと町に呼び込めないものだろうかと考えたりします。また、お店の数も当初より増えたので回りきれません。新しいジャケットが欲しかったので、いろいろ見ましたが、欲しいデザインがあまりなく、あってもサイズがなかったりで、結局何も買いませんでした。これだけのお店と商品があっても欲しいものはない。なんだか不思議な感じがしました。日本で大型アウトレットができて今年で21年目。雰囲気はいいんですが、もう新鮮味はまったくありません。もしかしたら、そろそろ次の段階に来ているのかも知れません。これから脱ブランドがトレンドになるような時代が来るのでしょうか。◆高速の菩提寺パーキングで食べたソフトクリームがとても上品な味でした☆ピンボケでスミマセン。

│-│-│2021/04/12(月) 22:45│

アラカルト安土を歩く今日も良く晴れて日中はとても暑くなりました。朝から近江八幡の安土に行き、今日から始まる「安土観光ツアー」の取材をしてきました。今年度のフィールドワーク授業の参考にするのです。最初に安土駅で武将隊に見守られながら出発。セミナリヨ跡や安土城跡周辺はもちろんのこと、町中をぐるっと歩き、著名な前方後円墳である瓢箪山古墳にも登ってきました。普段は点で動くので、こうして解説を頂きながら歩くと「面」的に地域を捉えることができるので、とても良かったです。現在観光ガイドは16名で、合併前から30年も続いている組織だそうです。合併しても独自に活動されているとのこと。素晴らしいことです。今回、私が気になったのが地域の産土神である「活津彦根(イクツヒコネ)神社」と「竜石山」です。私のカンピューターに反応しました。活津彦根命は、「彦根」の語源となったとされる古事記にも登場する神です。アマテラスとスサノオの誓約によって生まれた五男三女の男神で、天照大神が左手に巻いていた玉から生まれたとされています。「玉」ですよ。しかも、生國魂神社の祭神とも同神といわれています。「玉」であり「魂」ですよ。この神社の正面に竜石山という小山があるんですが、「竜=蛇」と「石=玉」が出てきたので、この山の中に何かあるような気がしました。滋賀県には古い痕跡がいくつもあります。ガイドの方はまったく関心がないようでしたし、今は普通に登山できるような状態じゃないようです。が、いつか調査してみたいと思いました。◆町歩きがかなり長かったので、遅めのお昼を竜王インター近くの中華店で頂きました。酢豚定食。ボリューム満点。最近学食では魚ばかり食べているので、外に出るとお肉が食べたくなります。

│-│-│2021/04/11(日) 23:19│

アラカルト西郷・鉄舟会談の舞台裏良いお天気でしたが、3月までにやる予定だった原稿校正が残っていたので、人のいない間にコソコソと作業。今日は神様が降りてきて下さったので、とりあえずの抱えている分が全て完了しました。スッキリ☆◆さて、昨日の鉄舟さんの話に戻りますが、私は彼がどうやって静岡にいる西郷さんのところに辿り着けたのかがずっと疑問でした。どんなに腕の立つ武士で、薩摩藩士の益満休之助さんが付き添っていたとしても、敵がウジャウジャいる所に疑われずに行けたのでしょうか?調べるうちにその疑問が解消される記事に出会いました。静岡・由比宿にあった望嶽亭藤屋という旅館の伝承です。伝承なので史実とは認められていないようですが、地元では実は益満さんが三島で怪我をし、最後は鉄舟さん一人で静岡に向かっていたと伝わっています。それで、由比の薩埵峠で官軍に不審に思われ追われてしまい、引き返さざるをえなくなります。そして望嶽亭藤屋に逃げ込み、ここで漁師の服に着替え小舟で脱出し、海路で清水まで行ったのです。清水では旅館の当主・松永七郎平さんの信頼できる仲間である清水次郎長さんの元で身を隠し、翌日そこで武士の格好に着替え、東海道を使わず久能街道から駿府に入り、次郎長とその手下に守られながら西郷さんのいる場所(駿府伝馬町の桐油屋松崎源兵衛方)にたどり着いたとのこと。とても道理にかなっています。というか、生々しい話です。しかも、この旅館には鉄舟さんが慶喜公から預かったとされるフランス式のピストルが残されているんです。現在、資料館のようになっているらしく展示もされているようです。あまりこのピストルについての記事がなかったのですが、調べてみますと当時フランスで開発されたばかりの10連発のリボルバーでした。今なら最新式のレーザーガンのようなものですから、一般人がとても買えるものではありません。宿の伝承によれば、その後鉄舟さんが一度宿に寄ったことがあり、ご主人がピストルを返そうとしたところ、「今はもう平和だから要らない」といって置いていったそう。明治維新後に、彼は徳川家の人とともに静岡に来て、静岡藩の藩政補翼となります。その頃から清水次郎長を重用したようですが、会談時の恩義があったからではないでしょうか。それにしても、私は鉄舟さんの精神力もそうですが、この時旅館のご主人が彼を匿う覚悟をした人間性にも感服しました。あの時、宿から追い出され、官軍に殺されていたら、無血開城はなかったかも知れません。歴史の運命とは面白いものです。正式な話として残ってこなかったのは、宿屋のご主人を守るために鉄舟さんがあえて人に語らなかったのだと私は思います。武士らしい。ちなみち、駿府で会談した時、西郷さんは40歳、鉄舟さんは32歳でした。事前に、天璋院・静寛院・輪王寺宮の歎願があったにも関わらず、西郷さんは受け入れはしなかったのに、初対面で年下の下級武士の話を聞くだけでなく、惚れ込んでしまったのです。しかも、西郷さんはその後明治天皇の教育係として鉄舟さんを指名するのです。彼の思想は天皇家に影響を与えただけでなく、その後の教育勅語の草案にまで影響が及ぶのですが、時代の流れの中で武士の思想はほぼ消えていく運命となります。◆お昼はキッチンジクさんに行こうと思ったんですが生憎休み…。入ったことのないお店に行こうと思い、ロッジポールというお店でステーキプレートランチを頂きました。ここのお肉はとっても柔らかく、メチャ美味しかったです☆お肉を食べるならここですわ。夕方、東山の夕焼けが綺麗でした。

│-│-│2021/04/10(土) 22:23│

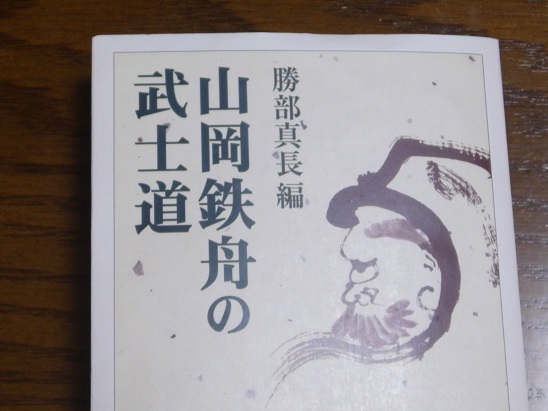

アラカルト真のサムライこの4月から一コマの授業が90分から100分に変わり、最初は「やりづらいかも」と思っていましたが、案外できるものです。もともと私の場合、90分ギリギリまで使っていたので、少し余裕が出てきて逆に良い感じ。でも学生は辛いかも。一方的にならないよう、気をつけたいと思います。◆さて、最近読んでいる本の中でずば抜けて良かったのがこの本『山岡鉄舟の武士道』です。何かのきっかけで鉄舟さんのことが気になり、いろいろある本の中かから選んだ一冊。最初の1行目から意味不明な感じでしたので選択を間違ったと思いましたが、読み進めるうちに震えてきました。今から50年も前に書かれた本ですが、鉄舟さんの抽象的な講義録とその内容に対する勝海舟さんの評論、そして勝部さんの解説というユニークな構成になっていて、とても読みにくいんですが現場にいる臨場感があります。もともと、武士道といえば新渡戸稲造さんが書いた本が有名ですが、おそらく新渡戸本のモデルは鉄舟さんだったのだろうと感じます。鉄舟さんは、歴史的には無血開城の一場面でちらっと登場するだけですが、彼の凄いところは交渉人に推挙された後、徳川慶喜公・勝海舟さん、そして対立する西郷さんに会うわけですが、なんと全員初対面だったのです。それにも関わらず、全員を論破していき無血開城の下地を作り、またそれを自慢することなく我が道を進みます。江戸・東京は彼に救われたも同じです。こんな日本人がいたのだと思いましたし、彼こそ真のサムライといえる人物だと思いました。自分の無知さが恥ずかしい。いろいろ気がついたことがありますので、また別項でふれられればと思います。この本は永久保存版です。◆4月から始まったジムの新しスタジオプログラムに入ろうとしたら、いきなり満員で入れず…さっさと諦めて別のことを始めよう。

│-│-│2021/04/09(金) 21:53│

|