Access: |

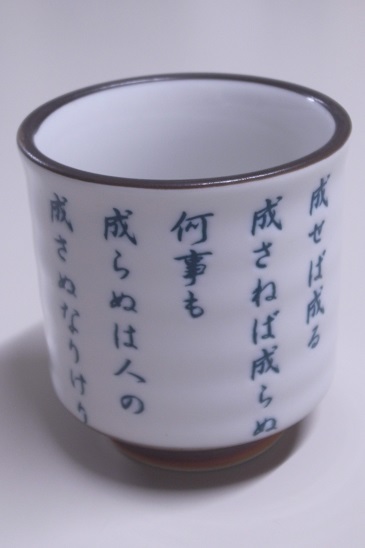

アラカルト政治改革と上杉鷹山自民党総裁として高市氏が選ばれました。小泉氏が選ばれたら日本が終わりそうだったので、それは回避されたようです。ただ、党運営の課題があり、多少の延命にすぎないという見方もあります。とにかく、どのような党が政権を担うにせよ国内には多くの課題があり、一つひとつ解決していかないといけません。高市さんはサッチャー氏を目標としているそうですが、できれば上杉鷹山(うえすぎようざん、1751年-1822年、江戸時代の米沢藩藩主、藩政改革を行った名君)を見習って欲しいと願います。あの「成せば成る…」の方で、米元大統領ジョン・F・ケネディ氏が「政治家で最も尊敬する人は上杉鷹山である」と発言したエピソードは有名です。写真の湯飲みは米沢市上杉鷹山博物館で購入したもの。自戒を込めてたまに眺めています。

│-│-│2025/10/05(日) 09:08│

アラカルト定期検診と採血昨夜、母親が万博帰りに京都に泊まりたいということで、急遽ニトリで寝具を揃えて迎えました。87歳で2万歩歩いたというのに、今朝は6時半にいつものようにラジオ体操をしていました。◆4年前に入院してから定期的に検査をしていますが、昨日は採血の日でした(少し痛かった…)。血圧の方はお陰様で落ち着いていますが、コレステロール値がまだ少し高い状態です。もともと、こってりした物が結構好きなので、だんだんと食事改善していければと思います。

│-│-│2025/10/04(土) 16:02│

アラカルト異国の太陽愛子さまが新型コロナに感染されたそうで、滋賀県への訪問は取りやめになったそう。国民スポーツ大会だけでなく、某博物館の見学も予定されていただけに関係者はがっかりでしょう。でも、まずは早く回復されることをお祈りいたします。◆今週のお華は、珍しいピンクション・ソレイユとリンドウです。ピンクションは野に咲く太陽のようで、その周りをリンドウが祝福しているようです。大きな葉はアンスリウムでしょうか。異国情緒あふれる作品で、心が温かくなり勇気がわいてくる感じがします。

│-│-│2025/10/03(金) 08:47│

アラカルト簡易表札10月に入り、今年も残すところあと3ヶ月となりました。ハロウィン・クリスマスを経て、すぐに年末になるのでしょうか。◆今年は「家に始まり家に終わる」という感じでした。まさか、人生をかけてここまでリフォームを行うとは夢にも思いませんでしたが、何かのお導きがあった感じです。まずは家としての耐震・断熱を優先したのでそれだけでお金がつきてしまい、外構やボロボロ門扉は手つかずです。ガムテープの表札ではすぐに黒くなってしまうので、段ポールとサランラップで簡易表札を作成しました。庭も含めて外回りはボチボチ整備していきたいと思います。

│-│-│2025/10/02(木) 08:15│

アラカルト |